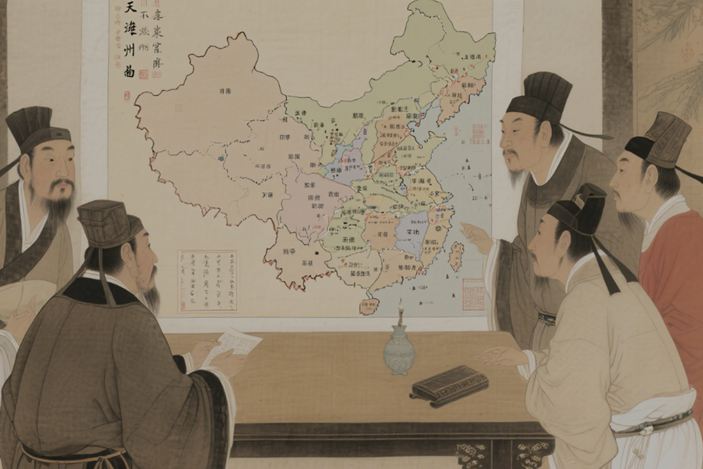

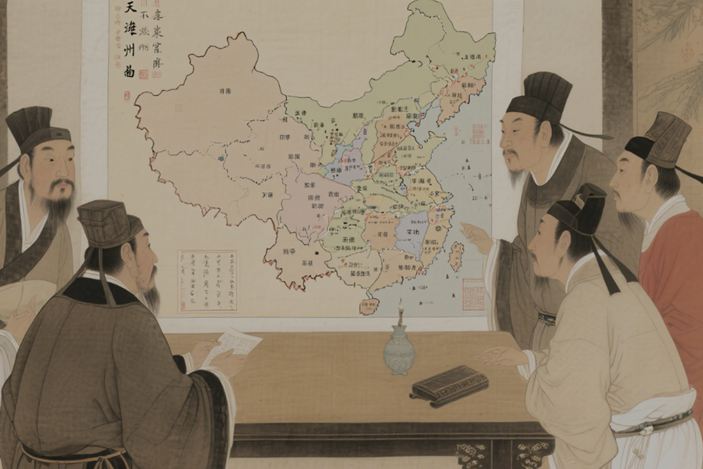

在历史的长河中,总有一些璀璨的明珠,以其独特的光芒照亮着人类前行的道路。沈括所绘的《天下州县图》,便是中国古代地图学史上一颗耀眼的明珠,它宛如一座桥梁,连接着过去与现在,让我们得以窥探北宋时期那片广袤土地上的地理风貌与人文脉络。

北宋时期,政治局势风云变幻,为了更好地掌控全国地理状况,宋神宗下诏令

沈括编绘全国地图。这一背景,犹如一阵春风,催生了《天下州县图》这一伟大作品的诞生。

沈括于1076 年肩负重任,开始了漫长的编绘之旅。他就像一位执着的行者,在地理测绘的道路上披荆斩棘,历经十二年的艰辛付出,终于在1087 年完成了这幅宏伟巨作,并于次年上报朝廷。这十二年,是他与地理测绘相伴的十二年,是他用智慧和汗水书写传奇的十二年。

翻开《天下州县图》,仿佛打开了一扇通往北宋的大门。这幅地图涵盖了北宋全境的行政建制,25 路、4 京府、10 次府及千余州县军监尽收眼底。山川形势如巨龙蜿蜒,道路河渠似血脉纵横,郡县疆土清晰可辨。更令人惊叹的是,地图上不仅绘出了这些图形,还标注了长度和面积概念,甚至一些古建筑的位置也跃然图上。它就像一位无声的讲述者,向我们诉说着北宋时期的政治格局、经济发展和地理变迁。而该图集采用九十万分之一比例尺,包含总图、分路图共二十轴,大图一轴高一丈二尺,广一丈,如此宏大的规模,在当时无疑是令人震撼的。所有图件均用黄绫装裱,副本二十轴则用紫绫装裱,更彰显了其珍贵与庄重。

沈括在编绘《天下州县图》的过程中,展现出了非凡的创新精神和技术才华。他融合了裴秀的“制图六体”理论,并发展出比例、方位等七项技术规范,犹如一位技艺高超的工匠,精心雕琢着这幅地图的每一个细节。他首次实现了地形起伏的立体化表达,让山川的高低起伏仿佛就在眼前;细分地理坐标至“二十四至”,使地图的准确性达到了一个新的高度。更值得一提的是,他首创用蜡和木屑制作立体地图,这种直观的展示方式在当时是非常先进的,像给人们打开了一扇全新的窗户,让人们能够更加直观地感受地理的魅力。此外,他还提出了“飞鸟法”来确定州县方位,这一创新之举,大大提高了地图的准确性,为后世的地图绘制提供了宝贵的借鉴。

《天下州县图》的历史价值,犹如一座取之不尽的宝藏。它确立了九十万分之一标准比例尺在中国官修地图中的应用惯例,比西方经纬网制图早 600 余年,这一成就,足以让世界为之惊叹。它对于研究北宋时期的政治、经济、地理等方面具有重要价值,是历史学家、地理学家们研究北宋时期的重要依据。英国科技史家李约瑟在《中国科学技术史》中评价该图“图幅之大、内容之详前所罕见”,这一评价,充分肯定了其在世界地图学史上的地位。它就像一面镜子,映照出中国古代地图学的辉煌成就,让世界看到了中国古代科技的强大实力。

然而,令人遗憾的是,《天下州县图》的原图在南宋战乱中失传了。这就像一颗璀璨的星星突然消失在夜空中,让人惋惜不已。但幸运的是,现存四川荣县的《九域守令图》碑被认为是该图的官方摹本。该碑由荣州太守宋昌宗于1121 年刻制,碑图尺寸为原大图的 1/9,精确保留了永兴军路、两浙路鉴湖等

沈括工作区域的地理特征。1984 年,《九域守令图》碑被列为国家一级文物,它就像一位历史的守护者,默默地诉说着《天下州县图》的故事,让我们能够透过它,感受到那份跨越千年的地理智慧。

沈括所绘的《天下州县图》,虽然原图已失传,但它的精神却永远留存。它让我们看到了中国古代科学家的智慧和创造力,让我们明白了创新和探索的重要性。在当今这个科技飞速发展的时代,我们更应该继承和发扬这种精神,勇于创新,敢于探索,为人类的进步和发展贡献自己的力量。让我们怀揣着对历史的敬畏和对未来的憧憬,继续在地理测绘的道路上砥砺前行,书写属于我们这个时代的辉煌篇章。

最新评论

最新评论